覆面調査と会場の投票では2位だったが、審査員得点で5人中、4人がウインズ一関店に投票した結果、逆転優勝となった。女性店長がリーダーとなり、クリーンスタッフや警備スタッフまでが一体となった営業力の強さが4円、20円のみでの営業を未だに続けることにもつながっている。

2014年、ウインズグループ初の女性店長に就任した田鎖真美さんは、翌年、全スタッフを前にして「ぱちんこ情熱リーグの舞台に上がりたい」と宣言した。

店長就任当初から月1回、全員参加の店舗ミーティングを開いていた。目指す方向性はホールスタッフだけでなく、クリーンスタッフと警備スタッフも加えた全員営業で「また来たい」と思われる店舗づくりだった。

この延長線上に、情熱リーグという新しい目標ができた。決勝の舞台へ上がるからには「日本一」を目指すために情熱プロジェクトが発足する。

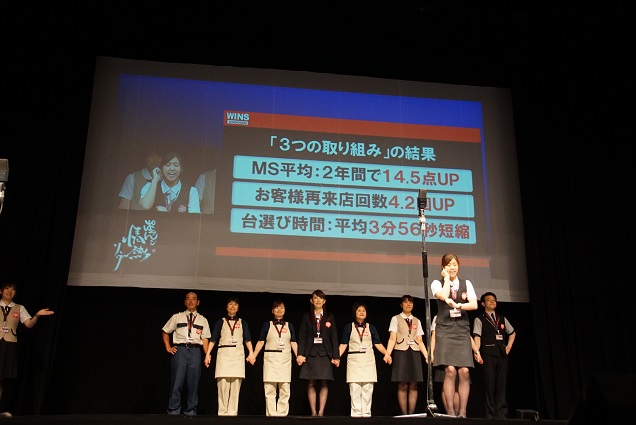

プロジェクト活動では「情熱日報とバディーシート」、「ゲストブック」、「セールス」の3つの新たな取り組みがスタートする。

情熱日報は週ごとにリーダーを決め、目標を設定し、終礼時に1日を通して全体の雰囲気はどうだったか、目標に対する行動はどうだったか、その日輝いていたスタッフなどをリーダーが日報に毎日記入して行った。リーダー役は全員で交代するので、リーダーとして周りを巻き込むことの大変さを学ぶことができる。

バディーシートは、朝礼でクジ引きによりペアを組み、互いをチェックする。各自が決めた目標に対してバディーが4段階評価して行く。このバディーシートを基に週1回プロジェクトメンバーが改善点を話し合う。店長からのフィードバックをもらいながら改善スピードを上げて行った。

ゲストブックは月15回以上来店している会員が対象となる顧客カルテルのようなものだ。お客様が嫌うことなども書き込まれ、できるだけ不快な気持ちにさせない接客を心掛けている。毎月ターゲットとなる顧客10人を絞り、顧客に合わせた接客でタイムリーなサービスを提供することで、月15回以上来店していただくように努めている。

その結果、2月からスタートして200人分のゲストブックが出来上がっている。

セールスでは台選びに迷っているお客さんに対して、お客さん好みの台を勧めた。

この3つの取り組みを実践した結果、MS調査で2年間で14.5点UP、再来店回数が4.2回UP、台選び時間が平均3分56秒短縮された。

ウインズ一関では稼働目標を達成するために、チームワークとスピード、空間演出の3本柱に力を注いでいるが、田鎖店長のイチオシは、戦力として欠くことができないクリーンスタッフや警備スタッフの存在だ。

クリーンスタッフは6人。うち5人はグランドオープンから勤務している。同店の生き字引的存在でもある。オープン当初からクリーンスタッフでもインカムを付け店内外の清掃だけでなく、人手が足りない時にはクリーンスタッフ自らがランプ対応に走ることもある。オススメ景品の販売や会員の勧誘までクリーンスタッフがこなすというのだから驚く。

「おじいちゃん、おばあちゃんで玉が出ているお客様に『今日はよく出ていますね』と声を掛けて会員の話をさせていただいています。私たちがお願いした方が快く入会してくれることもあります」(クリーンスタッフ・堀文子さん)

年配客には年配のクリーンスタッフが勧めることが安心感になるのか、会員獲得率も高い。

クリーンスタッフは全員が地元に住むメンバーなので、顔見知りの顧客も多く、世間話をしながらお客様情報を収集し、それをフィードバックしている。

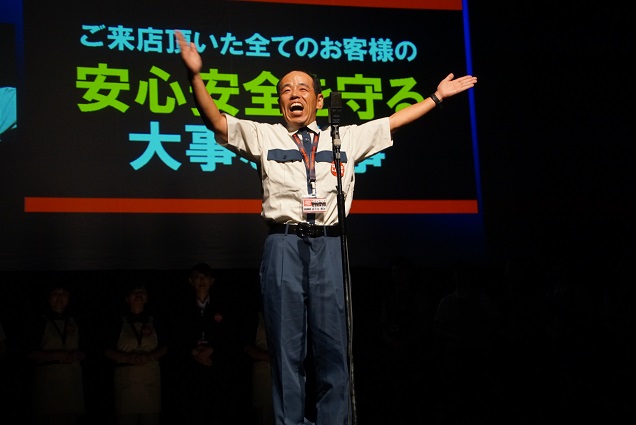

警備スタッフもクリーンスタッフには負けてはいない。佐々木幹夫さんは「私は単に警備の仕事をしているのではありません。お客様の安心と安全を守ることが私の仕事。そしてお客様には快適に過ごしていただきたい。そのためにはお客様とのコミュニケーションがなによりも大事になってきます」と言い切る。

警備スタッフもインカムを付けている。

「○○さまが、西口から入店されます」と連絡すると、ホールスタッフやクリーンスタッフがその入口で出迎える連係プレーが出来上がっている。また、ホールスタッフも「〇〇さまが、東口から出て行かれました」とパスを返す。

他府県ナンバーの不審車両が止まっていると「店内巡回を多目にお願いします」と注意を促す。雨が降り出すと「入口付近の床が濡れ始めますから清掃を小まめにお願いします」と指示を出す。外からも的確なサポートを行う。ホールスタッフ以外のクルーンスタッフや警備スタッフも確実な戦力になっていることが分かる。

多様な人材を積極的に活用するダイバーシティの実践。これがウインズ一関の強みだ。

※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。匿名は承認しません。コメントがエントリーになる場合もあります。