テントを組み立てたこともない人が目隠しで、指示に従いながら組み立てていくわけだが、指示を出す方も右手、左手、前、後ろと方角を示すが悪戦苦闘の連続だ。

結果、制限時間内に完成できたチームと、あと一歩のところでテント組み立てを完成させることができなかったチームに分かれた。

目隠しをした人の意見はこんな感じだ。

「指示をしてくれるが全体像が分からない。先のことを知りたい」

「目隠ししたら、指示に従うことで形になる。指示に従えばいい」

「黙って待つ姿勢も大切」

「全体像が分からず不安、心配。全体像を知りたい」

実は、目隠しするということは新入社員の気持ちを体験することでもあった。新入社員は何も分からない状態で配属され、指示待ち族もいれば、全体の流れを知りたいという人もいる。

目隠しをすることで仕事における自分の弱点が分かる。

このブラインドテントのミッションテーマは「共有」だった。完成させたチームには実は設計図はなかった。ミッションの「共有」を見落としてしまったわけだが、人間の習性としてチームが分かれるとそこには競争が生まれるものだ。

ブラインドテントはwin winの精神を実践するものであったが、そこを見落としてしまったために勝ち負けに走ってしまった。

キャバクラを経営する会社がキャバ嬢をこの研修に送り込んだことがあった。キャバクラ業界は個人プレイが当たり前の業界で、指名客をキャバ嬢同士が奪い合う風土があった。

ブラインドテントから学んだことは、win winの関係だ。波長が合う客を波長が合いそうな子に客を譲り合うようになった。客にしても波長が合うので、気持ちよく過ごせる。だから再び指名が入り、リピーターになって行った。結果的には店全体の売り上げアップにつながるようになった。耳で聞くだけの座学では体に染みて来ない。

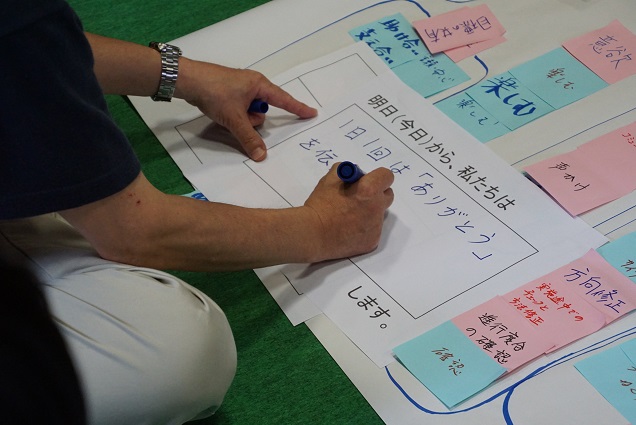

ブラインドテントを終え、再び振り返りに入る。チームを作るうえで何が一番大事なことかを話し合う。「コミュニケーション」「当たり前のことをなくす」「ありがとうの感謝の言葉」などの意見を元に、一つの言葉にしていく。

最後はアクションプランの設定だ。決めたことを実践しなければ意味がない。座学で聞いたことは2日経てば忘れてしまう。

このアクションプランのポイントは改革の「種」になる毎日続けられるもの。言い換えるならば野外研修できれいな花壇に感動して、花壇を会社に持ち帰ることはできない。花を花瓶に詰めたところで、帰る途中で忘れたりする。一番持ち帰り易いのは種である。

この種は無理なく継続できる決まり事でなければならない。

あるIT系企業では、×印のあいさつをすることにした。理由はこうだ。3×3=9になる。ところが3×0=0だ。一人でもできない者がいると結果は0になる。3×1=3で1人しかできないと3にしかならない。全員ができれば大きな力になる。そこでキーポイントになるのが掛け算の×印で、だった。

社内で社員がすれ違うとお互いの手を出し合って×印にするあいさつをするようになった。これを21日に間続けた結果、会社の習慣として定着した。

で、今回のチームのアクションプランは「1日1回のありがとう」と感謝の気持ちを表すことに決めた。

体験会を終えて参加者の感想だ。

「滅茶苦茶楽しい中で根本が理解できた。座学と違って斬新なので広めたい」

「目隠しで人に伝える難しさ、心情を改めて考えさせられた。ありがとうを心を込めて伝えられる自分になりたい」

「ゴールイメージは元気に仲良くだった。分かっていることが意外とできなかったことが勉強になった。同じ職場の人でなくても学べた」

「今回のメンバーを会社に持って帰りたい。今度はうちの問題児を連れて来たい」

「種という言葉が心に落ちた。種を育ててこようとしなかったことが身に染みて分かった。有意義なことを教えられた」

「会社に言われて来た。乗り気ではなかった。ゴールイメージも無理だと思ったが、ニックネームで呼び合うことで砕けた形になり距離が縮まった。目隠しで新人の気持ちが分かった。いい研修であることを胸を張っていえる」

座学の研修ではなかなか出てこない言葉の数々だ。

離職率が高い、内定者辞退が多い、社内のチームワークがぎくしゃくしているなどと感じている人事・教育担当者は、まず自らが体験してみることをオススメする。

野外研修の資料請求はこちら

※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。匿名は承認しません。コメントがエントリーになる場合もあります。