2014年7月、パチンコ業界から新たな税金を確保したい風営法議連の会合に警察庁の担当官が呼び出された。この会合は換金を合法化する代わりに換金税を徴収することで、約2000億円の新たな財源が確保できる、という余暇進案に風営法議連が飛びついて開かれたものだ。

「換金行為は存在しない」という警察庁の建前を切り崩すことが前提条件となるが、案の定、担当官は「パチンコで換金が行われていることなど、全く存じあげてございません」とうそぶいた。組織防衛のためにもそう答えるしかない。

警察庁の思考回路では、風営法で禁止されている換金行為など存在するわけがないことになっている。換金行為があるとすれば監督責任が問われることにもなる。

従って、換金は存在しないのだから、店内で特殊景品の換金率を表示することもご法度なら、ホールが換金所を教えただけでも行政指導の対象になる。現に、客を装った警察官がわざと換金場所を聞いたりすることもあるほどだ。そういうこともあるので、ホール側も従業員には換金所を教えないように徹底指導している。

初めて行った店で勝った時に、換金所を教えてもらえないとお客は困ってしまう。

会社の教えを守って換金所を教えなかった従業員が、客からこんな調子で怒られた。

「お前に人をストーカーする気持ちが分かるか! お前が教えてくれなかったから、勝った客の後を付けて換金所まで行ったが、凄く気分が悪い。短時間のストーカーをさせられているようなもんだ」

勝った客の後を付いていくのも気分が悪いが、付けられて来る客も気分が悪い。

「15万円ぐらい勝った兄ちゃんが特殊景品を持って店内をキョロキョロしていた。これは換金所が分からないのだとすぐに分かった。たまたま俺が特殊景品を持っていたので、俺がロックオンされた。案の定、俺が店を出ると兄ちゃんが付いてきた。付いてこられるのも嫌なので、ぐるぐる回って、結局、換金しないで帰ってやった」

警察庁の換金行為は存在しない、という建前がこんな悲喜劇を生んでいるともいえる。

その一方で、景品交換所のイメージを刷新するような動きがある。

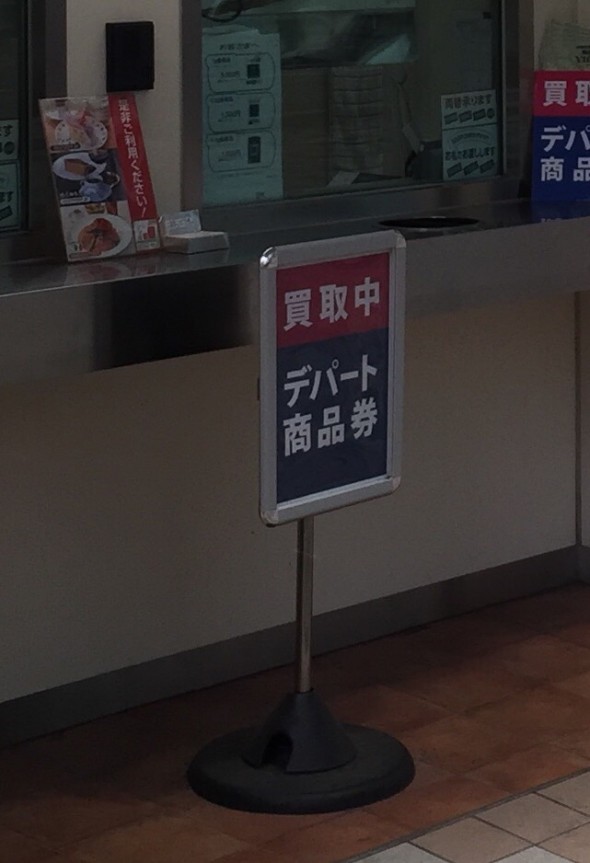

東京・有楽町にあるTUC(三本コーヒー運営)は、4月からドルやユーロ、元の外貨の両替を行っているが、このほどデパート商品券の買取も新たに始めた。

グレーゾーンといわれる3店方式の中に、新たなビジネスを介在させることは、イメージの刷新にもつながるというもの。外貨両替は大蔵大臣の認可が必要だったが、1998年の「外国為替及び外国貿易法(外為法)」改正以降、両替業務は自由に行えるようになった。

このように、特殊景品の買い取だけでなく、業務の幅が広がることは新たな存在意義にもつながる。

※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。匿名は承認しません。コメントがエントリーになる場合もあります。