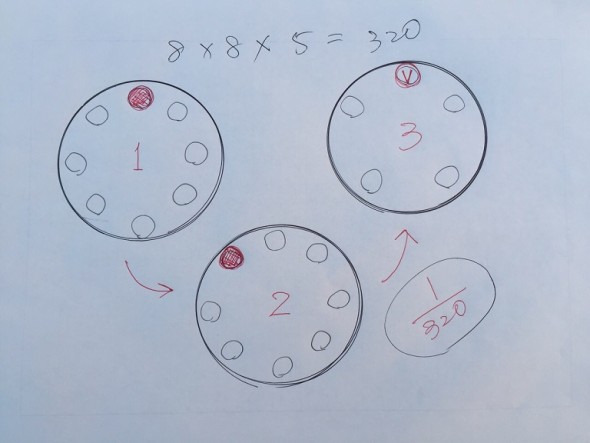

3段式の円盤が役モノとして搭載されており、アナログ抽選するところが可視化できる、というものだった。

あるメーカーの関係者からは「どこかのメーカーで開発中なのか?」との問い合わせがあったほどだ。他メーカーの動向が開発陣は一番気になるところだが、同様のことを10年前に考案していた、ともいう。その時はまだまだ液晶全盛期でアナログチックな機構は結局お蔵入りとなったようだ。

今回のエントリーは、日報から「こんなパチンコ機を開発みてはどうか」という提案だったが、文字だけでなく図解入りで解説していたので、読み手もイメージが湧きやすかったようだ。

「あのアイデアでパチンコ機を作った場合、どこが問題点で、どこが改良点かなどということが、社内でも話題になり議論した。久しぶりにパチンコの遊技性を考えるきっかけとなった」と話すのは販社の関係者。

新たな提案として「一番最初の円盤のVを増やして、3段目まで楽しませた方が最後までハラハラドキドキが連続する」と議論の結果を披露してくれる。

「25万円以下なら売れる。35万円なら売れない。本当はどこかのメーカーが開発中でアドバルーンを上げて、反応を見てるんじゃないの」と勘繰ったりする。

また、遊技機開発の関係者はこんな見解を示す。

「あの3段の円盤はデジパチに置き換えられる。一番目の円盤は、デジパチでいうところの始動チャッカー。従って、1000円スタートと同様の回数が一番目の円盤には入らなければならない。2段目の円盤はデジパチのリーチ。さらに、3段目の円盤がロングリーチやプレミアムリーチの役割を担う。アナログはデジタル以上に信頼性が高い。何故なら、見えるから。21世紀のアナログとして、別穴があって一発飛び込みで、当たりを付けるのも夢があっていいと思う。3段の円盤と一発穴を組み合わせたら絶対面白い台が作れる」

昔の一発機のように飛び込みになかなか入らない台では確かに面白くない。セブン機のスタートと同じような感覚で1番目の円盤に玉がジャンジャン入らないとやる気が失せるというもの。

その一方でアナログ機は保通協を通すのが難しい様に思われる。

「動作原理を数値的に説明しなければならないが、型式を取る時に盤面の角度を3段階で変えるなどして、確率を動作原理で説明できる。釘調整は役モノで行うなどすればいい」(開発関係者)

確変一辺倒だったが、A-gonや大一の「CR天下一閃」などアナログ役モノ機が登場し始めた。そういう意味ではスロットよりもパチンコの方が魅力ある機械を作ることができる。アナログ役モノで玉の動きを追うのがパチンコ本来の楽しみだった。

もっと、もっとアナログ役モノ機が増えて欲しいものだ。

※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。コメントがエントリーになる場合もあります。