以下本文

ご無沙汰しております。

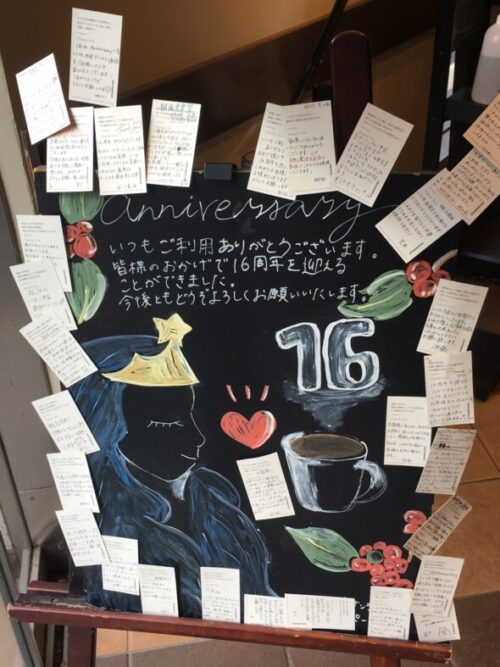

写真は池袋にあるスタバでの1枚です。

「コーヒーショップ」というよりは、「サードプレイス」として、空間の提供をしているあの、スタバです。

この写真は、池袋店が16周年ということで、店舗入口前に飾られていたもので、お客様からの様々な想いが込められたメッセージカードが添えられてあります。

このメッセージカードを見てふと思ったのですが、パチンコ店の周年をお客様、個人から祝われているのをあまり見たことがないなと。

みなさんは見かけたことありますか?

特に、この様にメッセージカードのような形で祝われているのは稀ではないでしょうか?

パチンコ店が、周年として完全に集客の一環として実施しているのは日常的に目にするかと思いますが、取引先ではない顧客個人からメッセージが添えられた、花なり、メッセージカードを見かけたことがありません。

ただ、私個人がパチンコ業界から約2年離れていることもあり、店舗に足を運べていないこともあるので、ここ最近の店舗では実施されているかもしれませんが。

「スタバとパチンコ店を比較するな!」と日報のコメンテーターの方は思われているかもしれません。

ただこの例の様に感謝のされ方、伝え方が逆だったらパチンコ業界が今よりも、もう少しだけマシになっていたかもしれないと思うのは私だけでしょうか?

金銭が絡む以上、難しいとは思いますが実現されていたらおもしろいですよね。

もし、実現されている企業があれば、教えていただきたいものです。

※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。匿名は承認しません。コメントがエントリーになる場合もあります。