ネット検索をしていたところ、偶然にも前職の業界誌が1冊丸ごとPDFで読めるサイトに出くわした。それは1983年9月号であり、ちょうど筆者が入社して2カ月目の時期に発行されたものだった。当時、駆け出しの新人として担当していたのは、ホールのオープン記事の数々である。写真の記事でも分かるように、子供連れでも黙認される牧歌的な時代だった。

もちろん、当時は原稿は原稿用紙に手書き。まだ、その頃はタバコを吸っていたので、灰皿はいつも満タン。はかどらない原稿にイライラしていた。

この号を改めて読み返してみると、時代の空気を色濃く感じさせるものが多く、特に広告の数々が印象的だった。たとえば、SANKYOはまだ「三共」と漢字表記されており、見開き広告にはグラビアモデルデビューしたばかりの斉藤慶子を起用していた。広告に並ぶのは「フィーバー」と「キングスター」。いずれも当時の同社の主力機種だ。発売からはだいぶ時間が経っているが、時代を象徴するラインナップだ。

業界の動向と市場規模

業界ニュースを振り返ると、1983年は業界全体が急速に成長していたことが分かる。その一例が「遊技産業経営専門高等学院」の開校である。この学院は業界の釘学校とも言える存在で、メーカー各社の協力のもと東京に設立された。学院理事長は開校の目的について、「この業界は年間売上が3兆円とも5兆円とも言われ、急激に発展していますが、経営教育部門の立ち遅れがあるため、多くのメーカーや商社の協力のもと設立されました」と語っている。

ここで注目したいのが、当時の市場規模である。三共の「フィーバー」が登場して3年あまりが経過し、各メーカーからもセブン機が次々と発売されるようになった。しかし、この頃の市場規模は3兆円から5兆円とされていた。当時のホールオーナーたちは成功を実感し、ようやくクラウンに乗れるようになった時代だった。ゴルフ場はクラウンで埋め尽くされ、業界の発展を実感できる時期だったのだ。

その後、1995年には全国のホール数が1万8000軒、市場規模30兆円、遊技人口3000万人という黄金時代を迎える。1983年は、まさにその爆発的成長の前夜とも言える時代だった。

手打ち式パチンコの人気

この号を読んでいて特に目を引いたのが、大阪・道頓堀の「マルタマ」で手打ち式パチンコがいまだに設置されていたという記事だった。「ヤングにも好評! 根強い人気の手打ち式パチンコ」という見出しが躍る。

ホール店長のコメントも興味深い。

「もちろん採算性を考えればホールにとって大きなメリットはない。しかし、他店にない機種を取り揃えることは、多様化するニーズに応えることになり、ゆっくりパチンコを楽しみたい年配客には結構好評です」

この言葉からも分かるように、当時はまだ手打ち式パチンコが一定の需要を持っていた。1980年代初頭はセブン機が普及しつつあるものの、従来の遊技スタイルに慣れ親しんだ層に向けたサービスも必要だったのだ。

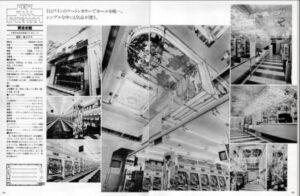

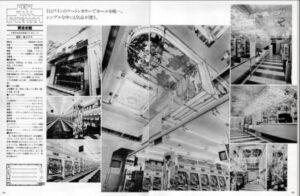

イメージ刷新でDJブース

従来のホールイメージを刷新するために、ホール内にDJブースを設けたのが兵庫・姫路市の「アップル」だ。従来のホールのBGMといえば演歌が中心だった。幅広い客層を取り込むためにBGMを変えるだけでなく、そこにDJを採用する、というのがホールオーナーのアイデアだった。

FMラジオで活躍する女性アナウンサー2名を起用した。音楽機材だけで500万円かけ、スタジオの天井ライトは音楽に合わせて点滅するディスコ調に仕上げた。

放送は1日2回。最新の情報や地域のトピックスを織り交ぜながら、音楽はロックやポップス、ニューミュージックを流した。

「おかげさまでヤングや女性客にも評判上々です」と店長もご満悦だった。

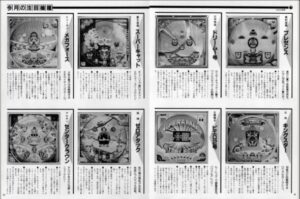

アレンジボールの時代

また、当時の新機種動向を振り返ると、太陽電子がまだアレンジボール専門メーカーだったという点も面白い。アレパチという商標登録で、玉が出るアレンジボールだった。例えば、大阪・豊中市の「ヘリオス」では総台数250台のうち、35台に最新鋭のアレパチ機「スロットル5号―15B」を導入していた。従来は最高得点が10点だったものが15点にアップし、より高得点を狙える仕様になっている。

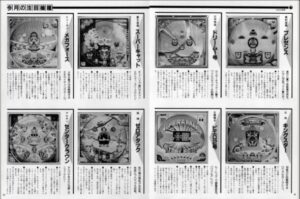

新機種紹介コーナーを見ても、掲載された8機種のうちセブン機はわずか1機種であり、残りはハネモノやアレンジボールといった多様な機種が占めていた。現代のパチンコ市場はセブン機一辺倒になっているが、当時はまだ多様な遊技機が市場に存在し、選択肢の幅が広かったのだ。

業界誌の編集事情

当時の業界誌は郵便料金が安くなる第三種郵便で発送されていた関係で、広告と記事の割合を半々にする必要があった。今では考えられないことだが、とにかく広告ページが多かったので、記事スペースを確保するためにホールのインテリアを見開きで紹介するコーナーで埋め草ページを作っていた。当時はまさに出店ラッシュの時期であり、設計事務所や島飾り、装飾関連の広告も非常に目立っていた。

40年前を振り返って

こうして1983年の業界誌を改めて振り返ると、市場規模は3~5兆円と現在の15兆円よりもはるかに小さいが、そこには確かな成長の手応えと未来への期待があった。現在の市場規模15兆円という数字は、業界の成熟とともに停滞を感じさせるものでもある。当時の3~5兆円は右肩上がりの発展途上の数字であり、今の15兆円は下降線をたどる中での数字である。その違いは決して小さくない。

1983年の業界誌には、当時の業界の熱気や期待感が詰まっている。それを知ることは、現在の業界の状況を理解し、未来を考える上で貴重な手がかりとなる。

あなたのポチっ♪が業界を変える

※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。匿名は承認しません。コメントがエントリーになる場合もあります。