この集いの目的は業績アップセミナーと違って、パチンコ店の社会的価値を高めることです。通常のセミナーと違ってワークショップ&セミナー形式で、参加者とのディスカッションを通じて取り組みや考え方を共有していきます。共有した事柄は各店舗に持ち帰って実践することにより、一人ひとりの成長とパチンコ店の社会的価値の向上につながります。

「残念な離職0…」についてシナジーアークの蔀晋輔代表は次のように話します。

パチンコ業界では、社員やアルバイトスタッフの確保が難しくなってきていると同時に、離職率も高くなってきています。それが前向きな離職ならともかく、実に残念な理由による離職が多い、と感じられます。

例えばこんな具合です。

・初出勤の時に疎外感を感じ、店舗からの承認を感じることができずに1日で辞めてしまう。

・上司の魅力を感じることができず、「もう学べるものがない」と辞めてしまう。

・パチンコ店で働いていることに引け目を感じて辞めてしまう等々。

そんな残念な離職を防ぐためには、

・新人がすぐに既存メンバーと親しくなり打ち解けられる風土作り。

・部下から目標とされる上司の育成。

・パチンコ店で働いていることを誇りに思える取り組みや自分たちの成長などが必要と考えられます。

その3つを達成するための一つのステップとして、

・自分たちが社内でできる研修(アイスブレイク~チームビルディングまで)を体験して、その学びを工夫しながら社内に取り入れていくこと。

・他店舗での取り組みや実践内容を共有して、そこでの知見を自店に合わせて取り入れていくこと。

・それらを実践することで自分自身の成長につなげていくことだと考えています。

また、自分たちが働いているパチンコ業界を、もっともっと知る必要もあると思っています。

自分たちが働いている業界の見聞を広げることで、より業界に愛着も持っていただきたい——そう願っています。

まずは残念な離職を0にしていかないと、膨大な費用を掛けて採用を続けても、穴の開いたバケツに水を入れ続けることにもなりかねません。

離職をしていった者が、辞めた後も遊びに来てくれたり、近況報告に来てくれたり…そんな店舗が増えていくことが、パチンコ店の社会における存在価値の向上の取り組みの一つであると信じています。

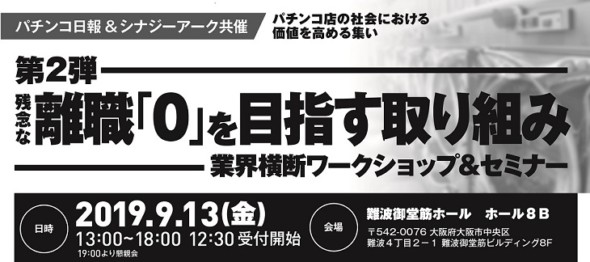

■残念な離職0を目指す取り組みの概要

開催日時:9月13日(金) 13:00~18:00

会場:大阪市中央区難波4-2-1 難波御堂筋ビルディング8F

参加費:1人3000円

Speaker1

蔀晋輔(シナジーアーク代表取締役)

社内でできる「新人の離職を防ぐ入社時研修と取り組み」

Speaker2

河野真一郎(アサヒディード営業部長)

パチンコ店の価値と社会的意義を再発見!

Speaker3

梁よう(オフィスヤナモト代表)

パチンコ業界のイメージの変遷と今後

お申し込みはこちらから

※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。匿名は承認しません。コメントがエントリーになる場合もあります。