で、パチンコ関連サイトや業界誌が書かない事を書きたいと思います。

店舗のロケーションがお米の産地、特に固定客に米農家が多いホールさんはご一読くださいませ。

米農家の収入が、昨年より平均3割減の可能性が大。

小生は、茨城県のある駅から徒歩2分の所に、農地を数千坪を所有しております。

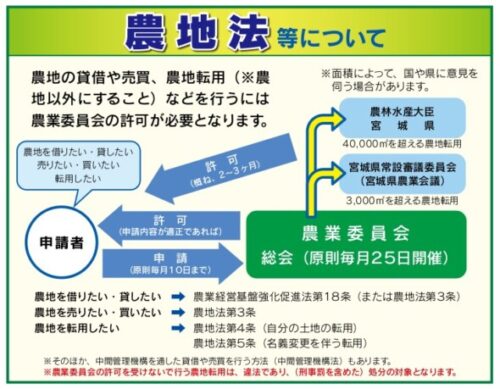

場所が良いので、すぐに売りたいのですが、農地法のため、容易く売却することが困難です。

所有地は他の目的に転用するには、農業委員会の許可が必要で、売り先にも制約があります。

小生の水田ですが、耕作放棄をせずに、500年続く先祖からの田を守っておりますが、来年からは耕作放棄を考えるようになりました。

理由はこうです。

NHKでも紹介されましたが、令和3年度産のお米の価格が大暴落しております。

先日主要産地農協系の令和3年度産新米価格が出ました。概算金額でありますが、大幅な下落で、株価で言えばブラックマンデー並みです。

NHKで取り上げるくらいの衝撃で、米農家や流通業などの関係者にも衝撃が大きい。

青森では、昨年玄米60キロ約11400円だった新米価格が今年は8000円に。下落幅は約30%になります。

東証株価を28000円とした場合、19500円になったと言うこと。

株価は値上りを期待出来るが、米価は1年間は値上りなんかあり得ません。

なぜ米価が下落したかは、後半に書きますが、去年コロナの影響で値下がりした米価、今年はそれよりも30%も下がったのは農家にとっては非常に痛い。

水田に引く水は毎年、料金を地元の治水委員会に払っております。

田植え前には苗を買い、田植え機や脱穀機や収穫機も必要です。

農薬を撒いたり、手間や費用がすごくかかります。

高価な農業機器をローンを買ったりします。

3割減、サラリーマンに例えたら、年収500万円が350万円に突然なってしまうわけです。

田園地帯にあるホールさんは、以上のような事情を承知して下さい。

農家のお客様の軍資金に大きな影響を及ぼす可能性があります。

実際、秋田・青森・岩手・茨城などに米農家の親戚がおりますが、みんな暇つぶしはパチンコ。手軽に時間潰しが出来るのはホールしかないのですね。

皆、口を揃えるのは「来年はパチンコなんかやれる余裕がなくなる」。

田園地帯のホールさんは分かると思いますが、農繁期に天候が荒れた日は、朝から稼働が上がりますよね。

小生は、駅前店、住宅街店、主要幹線郊外店なと経験しておりますが、田園地帯のホール店長を初めて経験した時、天候悪化の日は、朝から稼働が8割になり、夕方まで9割稼働が続いたのには腰を抜かしました。

娯楽が少ない地域ではパチンコが唯一の娯楽だったりするのですよ。

天候が悪い日は農家さんが総出でホールへ来店するんです。

北関東地区のコシヒカリ価格は、9000円から9200円になりそうですが、それでも超下落です。

となり同士の栃木と茨城では、農協が出した暫定価格の差が約1千円ありましたが、安い方へ引っ張られるようです。

さて、米価下落理由ですが、一言で言うならば、コロナの影響による米余りです。

昨年の外食産業の消費の落ち込みにより玄米がだぶついているのです。

それによって、米価下落へ繋がったのですね。

高級和牛などは外食産業の低迷で、食品がだぶついている話をよく聞きましたが、米も一緒なのです。

(今後、稲作経営を危ぶむ声も出ています。耕作放棄です。うちも耕作放棄が選択の一つになりました)

昨年の米の在庫解消をするならば、今年の価格を下げるしかないのです。

この傾向は、来年も続くと思われます。

了

※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。匿名は承認しません。コメントがエントリーになる場合もあります。