例えば、注文した品は無造作にテーブルの上へ音を立てて置かれ、注文はメニューの品名ではなく番号でしか受け付けない。また、ビールは紙コップに注がれ、そこには「飲んだら早く帰れ」と手書きで書かれている。

会計時にも、通常の飲食店なら「ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております」といった一言を添えるものだが、ここでは「もう用はないから早く帰れ」と罵倒される始末である。

この極端な極悪な接客態度が若者にウケており、「他と違って面白い」とSNSを中心に話題になっている。

しかし、実際のところ、この店の食べログの評価は3.17と低く、飲食店としては致命的とも言える水準にとどまっている。飲食店において、料理のクオリティが低いことは最大の欠点であり、話題性だけで長く営業を続けるのは難しいだろう。いずれこの店は流行が去り、フェードアウトしていく可能性が高い。

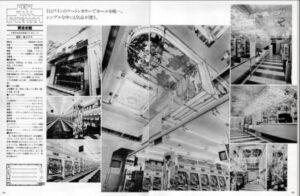

一方で、パチンコ業界では、これとは真逆の現象が起きている。現在のパチンコ店は、出玉を抑える代わりに接客サービスを向上させ、リピーターを増やすという古典的な戦略を採用している。スタッフの接客態度を重視し、清潔な店内環境を整え、顧客満足度を向上させることで、出玉の減少を補おうとする動きが顕著だ。

しかしながら、パチンコユーザーの大半は、そもそも接客サービスを重視しているわけではない。彼らが求めているのは、出玉、つまり勝てるかどうかであり、それがパチンコにおける「料理の味」に相当する。いくら店員の態度が丁寧であっても、肝心の出玉が悪ければ、ユーザーにとっての魅力は大きく低下する。

パチンコ業界は、一般の飲食業とは異なり、ギャンブル産業としての性質が強いため、通常のマーケティング戦略が必ずしも通用するわけではないのだ。

ここで、「the LAZY HOUSE」のような極端なコンセプトの店とパチンコ業界を比較すると、見えてくるものがある。もし、パチンコ業界をエンターテインメント産業と捉えるのであれば、単なる接客サービスの向上ではなく、より大胆な「遊び心」を導入することも一つの手ではないか。

例えば、「the LAZY HOUSE」が接客の悪さを売りにしているように、パチンコ店も「接客態度は日本一悪いが、出玉は日本一」というスタイルを打ち出すことで、逆にユーザーの注目を集める可能性がある。

もちろん、これはあくまで一例に過ぎないが、現状の「出玉を抑えつつ、接客サービスで補う」という方向性が行き詰まっているのならば、別のアプローチを模索する価値はあるだろう。

パチンコユーザーが求めるものは、あくまで出玉であり、接客ではない。業界がエンターテインメントを追求するのであれば、「お客様第一」の精神にとらわれるだけでなく、思い切った戦略を打ち出すことも必要だろう。

※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。匿名は承認しません。コメントがエントリーになる場合もあります。